延安,中國革命的圣地、新中國的搖籃。黨中央在延安戰(zhàn)斗生活了13年,培育形成了光照千秋的延安精神,留下了彌足珍貴的紅色資源,吸引著來自全國乃至全世界的人民奔赴而來。

回延安,再出發(fā)。今年是中國共產(chǎn)黨成立103周年。初夏時節(jié),人民網(wǎng)記者奔赴延安,在它的過去、現(xiàn)在與未來之間,尋找這片熱土被人追尋的精神密碼。

往事留痕,歲月如歌。奔赴延安,心潮騰涌。

一把镢,賡續(xù)紅色基因

南泥灣,位于延安城東南45公里處。這里綠水青山,風吹稻浪。

眼前的南泥灣,稻田青青,如詩如畫。人民網(wǎng)記者 賈凱璐攝

“只要認定的事兒,再苦再累也要堅持。”今年79歲的侯秀珍老人端坐在輪椅上,白發(fā)蒼顏,與記者相握的雙手,粗糙卻溫暖,深深的皺紋和舒展的眉頭中,藏著許多故事。

侯秀珍的公公劉寶齋是三五九旅七一九團九連副連長。1941年春,三五九旅開進南泥灣,劉寶齋和戰(zhàn)友們一把镢頭一把槍,讓昔日“爛泥灣”變成了陜北“好江南”。

“他深愛著這片土地,他要把南泥灣的故事、中國共產(chǎn)黨的故事講給全世界聽。”侯秀珍回憶道,新中國成立后,劉寶齋放棄進城工作的機會,繼續(xù)扛起“老镢頭”,與南泥灣的土地打了一輩子交道,講了一輩子關于南泥灣的故事,直至1984年去世。

在劉寶齋的言傳身教下,侯秀珍全身心投入到南泥灣的發(fā)展建設中,繼續(xù)將南泥灣的故事講下去。

從村主任到鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部,從修路、建校、退耕還林到弘揚南泥灣精神……侯秀珍一直有著一股不認輸?shù)膭艃骸?

曾經(jīng)的南泥灣村,基礎條件落后,村里孩子上學,都要蹚過一條小河,步行到五里外的村子。為了解決孩子們的上學問題,侯秀珍決定“自力更生”建小學。

磚匠燒磚、石匠箍窯、木匠打課桌……在侯秀珍的帶領下,村民們有技術的出技術、有力氣的出力氣,齊心協(xié)力干起來。1982年,南泥灣村終于有了自己的小學。

1999年,延安開始大規(guī)模退耕還林,侯秀珍帶領村民,扛起镢頭上山種樹,為荒山披“綠裝”。

從父輩開荒到后輩種樹,南泥灣的“老镢頭”見證了波瀾壯闊的南泥灣大生產(chǎn),也記錄著一個家庭的家風傳承;從“傾聽者”到“講述者”,侯秀珍一遍遍講著熟稔于心的南泥灣故事。

采訪結束,侯秀珍老人目送我們離開。回頭淚目,拍照留存。人民網(wǎng)記者 賈凱璐攝

每年,來聽侯秀珍講故事的人不計其數(shù),她自己負擔茶水費。隨著年齡的增長,加之年輕時勞累過度,老人腰疼腿疼的癥狀越來越嚴重,身體一天不如一天。

“女兒總是讓我去城里住,我怎么舍得離開這里啊。”侯秀珍說,“我不能離開南泥灣,只要我還能動,就要把南泥灣的故事講下去。”

一面旗,講述紅色故事

“那面不能倒下的旗幟,就是中華民族偉大精神的象征。”來自北京的魏先生在觀看完紅秀《延安延安》后表示,當聽到“栓柱,扛旗”的吶喊時,他的眼淚止不住地往下掉。

紅秀《延安延安》演出現(xiàn)場。人民網(wǎng)記者 賈凱璐攝

今年25歲的龐韻曦,在《延安延安》中扮演女主角,談及對角色的認知,她表示:“觸動心靈。”

“演的時間越長,我們對角色的感悟就越深,更能深刻感受到先輩們的堅守與執(zhí)著。”龐韻曦表示,為了更加生動地展現(xiàn)那段崢嶸歲月中先輩們的形象,她和其他演員反復琢磨每句臺詞背后的情緒變化,用心演繹每個動作抒發(fā)的真摯情感。

據(jù)介紹,《延安延安》自2016年首演至今,已累計演出近2600場,演出以黨中央在延安十三年的歷史為主線,全面展示延安時期的崢嶸歲月。

紅色演出打破時空距離感,讓歷史“常”相見;革命遺址串珠成線,讓信仰“可觸摸”。

寶塔山疊翠如詩,延河水畔,草清岸綠。人民網(wǎng)記者 鄧楠攝

初夏時節(jié),寶塔山漫山青木,疊翠如詩。“我志愿加入中國共產(chǎn)黨,擁護黨的綱領,遵守黨的章程……”雄偉的寶塔旁,或幾人或一組又或一個團體,大家肅立于鮮紅黨旗前,高舉右手、表情莊重,重溫錚錚誓言,堅定的信念在每一個宣誓者心中澎湃。

來自陜西省直機關赴延安培訓的一位學員表示:“在這里重溫入黨誓詞,更顯得意義非凡。”

一面旗幟、一臺演出、一處舊址、一種場景……人們在棗園、王家坪、楊家?guī)X等革命舊址中感悟延安精神的點點滴滴,在《延安保育院》《延安延安》等一系列“文化+科技”的演出里獲得情感共鳴,實現(xiàn)精神升華。

今年1月初,國家文物局為6家首批國家文物保護利用示范區(qū)授牌。其中,延安是全國唯一一處革命文物專題類國家文物保護利用示范區(qū)。

如今,行走延安,各具特色的博物館、革命舊址吸引參觀者駐足停留,尋覓歷史蹤跡;各類紅色主題演出架起時空橋梁,引領觀眾“常”見歷史,勿忘延安精神。

一本書,追尋紅色信仰

88年前,美國記者埃德加·斯諾來到延安,寫下《西行漫記》,向世界展示了中國的光明和希望。2024年初夏,來自安哥拉、古巴、越南、葡萄牙等國家的留學生和外籍人士“重走斯諾西行路”,奔赴延安,感知新時代中國。

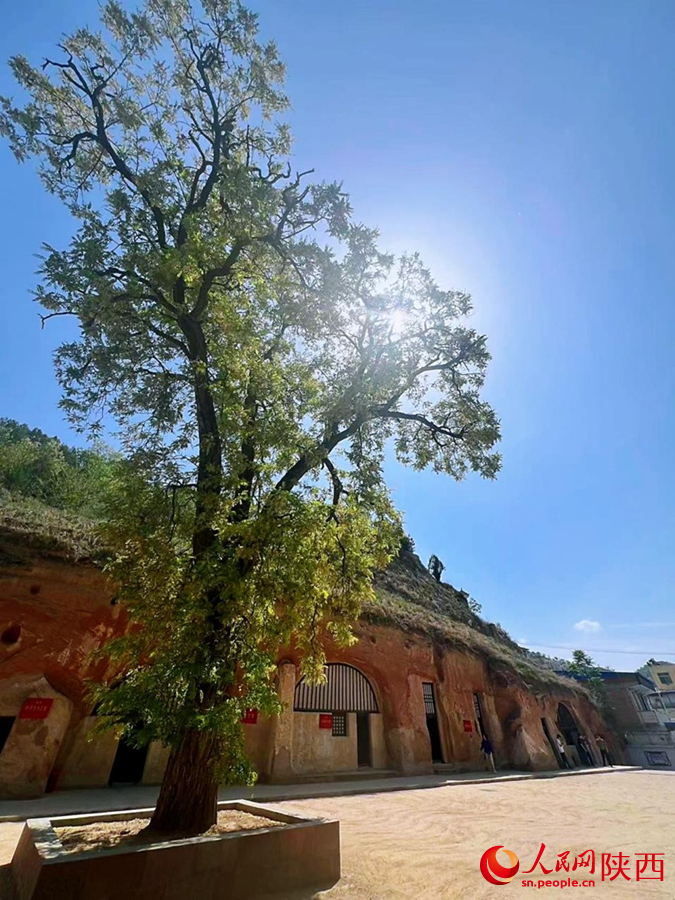

保安革命舊址。人民網(wǎng)記者 鄧楠攝

志丹縣紅都街中段,保安革命舊址坐落于此。一顆老槐樹扎根于院內,枝繁葉茂,如巨傘般撐起一片綠蔭。

依山而鑿的一排窯洞質樸滄桑,一腳踏入,視線由明轉暗,潮濕的土腥味撲面而來,瞬間仿佛穿越歷史。一盤土炕、兩盞油燈、三床粗硬的被褥、幾只舊茶杯整齊擺放,“這也太簡陋了!”參觀人員忍不住感嘆。

“當時條件艱苦,沒有凳子坐,就用樹墩來替代。”在毛澤東舊居內,講解員曹婷婷動情地說,“也就是在這孔窯洞里,毛主席坐在木墩上,接見了第一個進入陜北蘇區(qū)采訪的美國記者埃德加·斯諾。”

依山而鑿的一排窯洞質樸滄桑。人民網(wǎng)記者 魯揚攝

“是什么樣的希望,什么樣的目標,什么樣的理想,使他們成為頑強到令人難以置信的戰(zhàn)士呢?”88年前,斯諾帶著這樣的思考來到延安,在書中記錄下自己的所見所聞。在此刻,于此景,站在保安革命舊址前,外國留學生和外籍人士感慨萬千,共產(chǎn)黨人的信仰在此具象化。

“靠自己的力量去解決問題,創(chuàng)造幸福生活,我想這就是延安精神中‘艱苦奮斗’的內涵。”來自安哥拉的留學生衛(wèi)宇達感觸良多,“作為在中國的外國人,我今天所看到的幸福中國,是革命者拼搏出來的,我希望這段歷史被更多人看到。”

“我希望再次來到中國。”來自古巴的亞瑟夫·阿南達表示,他會告訴自己的朋友們,來到中國不僅要去北京、上海等城市,還要來延安,來這里看看紅色歷史舊址。“他們應該了解,從那時起,中國是如何一步一步成為一個偉大的國家。”

曾經(jīng),成千上萬青年奔赴延安;如今,無數(shù)中華兒女在此汲取精神財富。延安,何以令人如此追尋?

“走得再遠、走到再光輝的未來,也不能忘記走過的過去,不能忘記為什么出發(fā)。” 這,或許就是答案。